2016年10月31日

白木峰

10月の3連休は

ワクo( ̄▽ ̄o)(o ̄▽ ̄)oワク

久しぶりに2連泊キャンプかな~♪

という気持ちとは裏腹に・・・

連休ど真ん中ストレート!

ワクo( ̄▽ ̄o)(o ̄▽ ̄)oワク

久しぶりに2連泊キャンプかな~♪

という気持ちとは裏腹に・・・

連休ど真ん中ストレート!

日曜に町内のお祭り

ッットライーーク!無念です

裏腹に、ビンゴの景品に浮かれて

子供たちは楽しそうでした

でも3連休、何もないなんて耐えられず

最終日に、

富山県の白木峰に行ってました

1596m(標高差320m 往復平面距離5.2km)

初心者向きの山で三百名山のひとつ

湿原が気持ちいい山です

天気は、まあまあ良かったはずが

8合目駐車場に近づくにつれ~みごとな濃霧

駐車場はお天気もなんのその

満車でした

雨は降ってませんでしたけど

濡れると冷えるので、出発は初カッパスタイル 。

。

。

。山用の高級カッパ

1回しか使ってませんが

もうそろそろ、サイズが厳しく~

来年は買い直しかなぁ・・・

なんだか勿体ないけど、降ったら泣きですもんね

使う事無かったというのは、

ツイてたって事ですよね^^

11:30出発

コースは左の登山道コースと、右の車道コース

に分かれてました。

ほとんどの方は、車道コースを選ばれてましたが

我が家は登山道コース

所々、急坂でした

ナナカマドがたくさん

車道コースと登山コースがを「弔」字に

3度ほどクロスしてますので

コース取りの変更も簡単です

最後は、湿原をあるいて

おおよそ出発から一時間

12:30

)

)

)

)珍しくサクッとコースタイム通りの登頂♪

コースタイムどおりって初めてかも(^_^)

浮島の池まで足を延ばして

あまりに、だれ~も来ないので

狭かったですが、ここでご飯タイム♪

霧の為か、手がかじかみました

そろそろ手袋が手放せませんね^^

帰りは車道コースでテクテクのんびり~

紅葉はまだまだ、今一歩と言う所でした

登山始めるなら~ここ!と言いたい山でしたね♪

トイレは登山口と、白木山荘(無人の山小屋)にあり

どちらも水洗なので臭いなし!

〆は

「島田食堂」にて特大オムライス

どすん!っとマヨネーズ爆弾投下に参りましたm(><)mサイコー♪

壁にギャル曽根のサインがw

サインにビビり

超特大もありましたが・・・特大にしときました

いやいや、それでも全部食べられませんから

特大は、ゆーさんとシェア♪

ボリュームだけでなく

なかなか、濃厚で食べ勧めても飽きの来ない

おいしいお店でした♪

2016年10月31日

至仏山

9/25

尾瀬テン泊の翌日は至仏山♪

一日目に歩いた、

尾瀬ヶ原が一望できる最高の締めになりました

朝ごはんは、大豆のお肉で

偽ソボロ丼に挑んだものの・・・

やっぱニセはニセ、

肉を期待した我が家には、食感がいまいちぃ

7時に出発の予定でしたが

かなりのんびりしちゃいまして

テントから這い出ると、もう誰も居ないしぃ~

更にトイレ、忘れ物とモタモタするしぃ

で、出発は8時40分

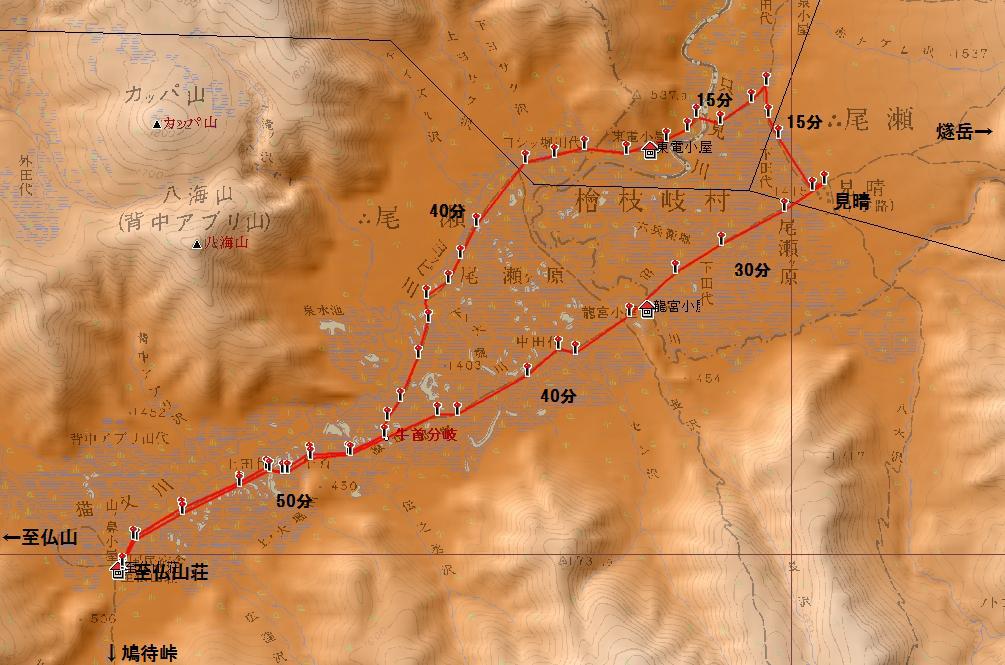

本日のコースは至仏山荘(山の鼻キャンプ場)→至仏山→鳩待峠

一般コースタイムが約4時間

我が家の予定では6時間後の15:00ですかね~

ちなみに至仏山→キャンプ場への逆回りコースはできません

出発時にみえる正面のなだらかな山が至仏山

「こんなん、超簡単じゃん!」って思ってましたが

いやいや、ところがドッコイ

しっかり山登りでしたw

登山道は直登に近く、傾斜もしっかりあり、ぜえぜぇ~

しかも前日の雨で、所々、川になってました

当然ぬかるんで、泥だらけ・・・

番長

「きったねー」を意味する「キッ*」を連発してましたが

とちゅうから気持ちは盛り下がりたくないのか

ぬかるみ地帯を

「キッズルーム!」と命名w

後半から、更に傾斜はきつくなり

崖っぽい所も~しっかり鎖がしてあったし

足場はしっかりしてたので

番長・嫁とも怖がりつつも何とかクリア♪

下から見るのと、実際のぼるのではかなりギャップがありあり

でも、景色は最高です

木道がでてきて、道も緩やかになって

もうすぐ頂上かと思いつつも

中々、頂上が出て来ず

結構長かった~

12:00 至仏山♪

風景写真は、んも~って感じでした。

しばし粘るも・・・回復せず

頂上はご飯を食べてても邪魔にならない程度に

広かったです~

キッズルームは、ちょこっとありましねw

この後の

小さいほうの至仏山への稜線歩きは

キッズルームのオンパレードでした(^_^;)足元悪し

足元はルームでしたが

百名山は裏切りませんね~♪

気持ちのいい稜線歩き

笠ヶ岳

まだらに現れた紅葉が堪りません♪

これが、真っ赤になったらどうなるんだろ~

登ってからも、

現れる風景に風格を感じます

ごつごつ現れた岩肌は蛇紋岩と言うらしいですが、

一般の石との違いはよくわかりません

ただ、昔から人気のある山なんでしょうね~

人が長年歩いたり、触ったりする所が

摩耗でつるつるになってました

この辺から登山道は、木道が多くなり

キッズルームが無くなりました

立ち枯れの木々と笠ヶ岳

何だか経ヶ岳っぽい風景

オヤマ沢田代の湿原の草紅葉がくっきり

15:41 番長・のんさんペア下山完了

15:52 ゆーさん・嫁ペアも下山完了

ゆーさんの体調が思わしくなく

大分遅くなっちゃいました

まぁ

遅くなったらなったで、

景色は十分満喫できました♪

恒例のDS歩数計

歩数17465歩

まぁまぁ~丁度いい感じです♪

一日目の尾瀬ヶ原はやっぱ距離があった分

多めの28199歩

二日合わせると24kmくらいのロングコースでした

尾瀬は勧められただけあって、いい所でした♪

2016年10月29日

2016年10月24日

久しぶりの出撃です

寒くなって焚き火が気持ちいい季節にきましたね〜♪

キャンプオンリーの休日は久しぶり^_^

キャンプ道具を引っ張り出してきたら、

カビか発生してて

ヤバリエス!

そんなに、いってなかったけ?

朝から予定ありのため近場の

アウトフリーの瀬波川キャンプ場

風吹けば落ち葉が舞い、やってるな〜って感じられるいい所でした

朝から別行動で、

用事なし組は、昼過ぎまでのんびり(o^^o)

キャンプオンリーの休日は久しぶり^_^

キャンプ道具を引っ張り出してきたら、

カビか発生してて

ヤバリエス!

そんなに、いってなかったけ?

朝から予定ありのため近場の

アウトフリーの瀬波川キャンプ場

風吹けば落ち葉が舞い、やってるな〜って感じられるいい所でした

朝から別行動で、

用事なし組は、昼過ぎまでのんびり(o^^o)

Posted by のんさん at

00:21

│Comments(8)

2016年10月22日

尾瀬ヶ原

大分経ってしまいましたが

9/24・25 尾瀬

鳩待峠→至仏山荘キャンプ場に到着した

その後の続きをば(^_^;)

そっ!山のキャンプ場に到着したら

やっぱ有名処は歩かないともったいない!

軽く食事を取って

尾瀬ヶ原に向かって出発です!

ゆーさんは、歩きたくない~と小言を言ってたと思いますが

昔よりは、抵抗は少なくなってきた感じはします。

当初は、疲れが先行して、広がる景色を見ても

感動を発見できる事が少なかったようですが

ちょっとは増えてきたのかなぁ

それとも、勝手な親の思い込みかな?

ぐうたらしたいのは、親譲りですけど、そんな所は似なくていいゾ!

対して番長は、山の急こう配は苦手ですが

大分楽しんで歩けるようになってきましたね♪

体力もついてきて頼もしく感じる事も多くなってきました

さっ目的地は

どこまで行けるかなぁ~と地図を広げるも

やっぱ尾瀬に点在するキャンプ場までですよね!

燧ヶ岳の登山口にある

見晴!

コースタイムは

行き片道は2時間

帰りは左回りでヨッピ橋経由で2時間20分

距離は周回13km

平坦なコースですので休憩を入れて予想は6時間くらいかな~

キャンプ場を9時10分に出発して

すぐ尾瀬らしい木道と広い湿原が現れ~

やっぱ尾瀬はこれだね~とニンマリ♪

紅葉はまだまだ9月下旬、中途半端

向かいが屋には100名山の燧ヶ岳

この日の、至仏山はずーと厚い雲に隠れて全貌は見えず

同じ尾瀬で、対面にある山で天気が違うって

登ってる人からすると、明暗が分かれますよね(^_^;)

前回の登山は、世界の国名どこまで言えるかクイズでしたが

今回は

全国の市名どこまで言えるかクイズで~w

勝てると思ってたんだけどね・・・番長に勝てませんでした

池の中にはサンショウウオ

川にはイワナがたくさん

10:25 竜宮小屋に到着

中では昼食にがっつく、お客さんで席がいっぱい!

どんなメニューに群がってるのか、かなり気なり

ガン見しつつも我が家はスルー

平原はちょっと変化が少なくて、

この辺から段々見慣れて来てましたね(^_^;)

11:00 見晴に到着

尾瀬は、群馬県、福島県、新潟県の県境を跨いで歩くので

子供たちは興奮

「おおう!日光なんけー!?」っと看板に興奮してました

ちょっと早いけど、

お腹は既にグーーグーー ( º﹃º`)もうまてない

いつものように

単調なカップラー!です

歩いた後のカップラーはいつもうまい!

トイレが綺麗過ぎで水洗だし、ここホントに山小屋なの?と感じでしたw

雨が降っても休憩所で調理は出来そうです

本道に入れば、売店等もあるので、

こりゃお山の高規格キャンプ場です(笑)

燧ヶ岳チャレンジする事があなら、

ここに張りたいなぁ~(^-^)

さっ山の鼻キャンプ場へ帰るとします

東電小屋経由は、ちょっと勾配はあるけど

こちらの方が、変化があって楽しかったです

尾瀬で最後に咲く、エゾリンドウや

ヤマドリゼンマイの紅葉が映えて、いい景色でした。

14:20 山の鼻に到着

出発から5時間半

平坦ながらも後半は疲れたので休憩が増えペースが落ちました。

自分も、ふくらはぎに結構キテマス

クイズは長丁場でゴールまで続いてました(^_^;)

遠征キャンプ行くようになってから、

絞り出せば結構名前が言えたりするもんですね

戻ってきたらテントが増殖してましたね

山小屋売店でちょっと軽食

お酒類は、ビール・チュウハイ・日本酒・ハイボールと

品ぞろえがしっかりしてました。

どぶん。

山小屋にお風呂があるって最高です♪

お風呂から出ると、大雨!

夜ごはんはテント内になっちゃいました

鉄板落ちたら、泣きだなぁ~と思いつつ

ジュージュータイム、

やっぱ焼き肉サイコー!!!

尾瀬一日目、ご飯を食べたら

記憶がございません(^_^;)

我が家は速攻の、寝落ちでした。

2016年10月21日

空き缶でオイルランタン

空き缶で、アルコールストーブを作ったら

今度は、空き缶でオイルランタン~

自然な流れなんでしょうか(^_^;)

ホントは木製ランタンが欲しい!

けど、ちょっとやってみて、これがなかなか難しい

とりあえずは、内蔵する空き缶ストーブからです

350mlの缶をカッターが刺さるまでぐるぐる回転して

刺さったら、指で裂け目を広げていきカットする(写真は小さいほうの缶です)

缶がハマる様に缶の底を押し込んで、で一方の缶を広げる

ハマる事が確認出来たら

エンサート用の穴を開ける

M8だと、穴のねじサイズがM8

外のねじサイズがM12 ピッチ1.5

なので穴サイズは直径10.8~12mmぐらい

ナットは細目ねじM12 ピッチ1.5 が2個必要になります。

エンサートにはめ込む火芯はM8のアンカーボルト

100均のカネノコでカット

電動工具が無いのでえらい疲れます・・・

火芯はストーブ用のグラスウールを解いて挿しこみます

ペイントをやすりで落として

組み立てたらこんな感じ。

燃料を入れる時はアンカーボルトを外すと入れられます

ホヤの部分は

100円均一で気に行ったものを買ってきて

カッターで傷を付けてマーキング

マーキングに沿ってグラスウールを結んで

オイルランタン用のオイルを沁み込ませて点火

2度ほどか火を付けるとピキピキっと亀裂が入って割れます

何度もやってますが、正直うまく割れません(^_^;)

どうしても

亀裂が変な風に走っていびつな形になっちゃいます

(のこぎりで切ろうとしましたが、全然切れません

3日で2mmほど削った所で約半分、流石に断念・・・)

今度は

ホヤの形に合うように

缶の先端ないしは底の部分を途中でカット

真ん中辺に空気口の穴を開けます

穴の大きさを、やすりで微調整して完成

燃料はパラフィン系のオイルが明るくて、ススも出なくて感じです。

中々愛らしい明りです♪

2号機はガラスに亀裂が入っちゃいました(^_^;)

2016年10月19日

焼岳にニヤケたけ~♪

そろそろキャンプと思ってるんですが、

最近、お休みが取れなくて

週末の突き抜けるような青空が口惜しく

会社でかなーり イリイリの のんさんです。

日曜日だけはアウトドア!って最近山ばっかで~す(^_^;)

最近、お休みが取れなくて

週末の突き抜けるような青空が口惜しく

会社でかなーり イリイリの のんさんです。

日曜日だけはアウトドア!って最近山ばっかで~す(^_^;)

10月16日(日)

「焼岳」に行ってました

「焼岳」に行ってました

!!

上高地と穂高の山々

最高でした♪

詳細はまた今度~(^-^)

2016年10月03日

なんちゃってCB缶ホルダ

最近、キャンプに行けてません

行けてませんが、頭はキャンプ

変な妄想ばっかり膨らんでます

その中の一つ

CB缶ホルダ

我が家の燃焼系は

分離型シングルバーナーCB缶がメイン

ダッチオーブンを置ける強度があるのは最高ですが

缶自体がテーブルの限られたスペースを占領してしまうんですよね・・・

それで、ホルダーを探してましたが

どこにもない・・・

こういう特殊な使い方をしている人が少ないから

ニーズが無いんでしょうね(^_^;)

ふと

100円均一に立ち寄ったら

「おっ!これはCB缶ハマりそうだなぁ~ 」

」

」

」と手に取ったのがこれ

ミニブックスタンド2P

1つだけ先っちょを金ノコで斬り落として

二枚を接着して

ギリギリCB缶は通らないので

缶の切りこみのCが通る溝をやすりで落とす

これで完成

まぁまぁ、イメージどおりですが

完成度はなんちゃって(^_^;)

作ってから気が付いた

スノーピークのバーナーだと、

スタンドが邪魔で入りません

こんなよーなスタンド売ってったら欲しいなぁ

追記

スノーピークのシングルバーナーもキャップを

外せば取り付け出来ました♪